2022年7月6日,《腫瘤學年鑒》雜志刊登發表了歐洲醫學腫瘤學會(ESMO)精準醫學工作組關于癌癥患者使用ctDNA檢測的新建議,專家組強調了在檢測前、閱讀報告然后將研究結果轉化為臨床行動時需要考慮的主要問題和建議,并支持ctDNA作為晚期癌癥患者基因分型和治療選擇的標準。此外,在新的ESMO建議中,還就ctDNA在未來的其他可能應用場景提供了一些見解,例如癌癥篩查,MRD評估,MR監測和治療反應的早期評估,但仍然缺乏實用性證據。

亮 點

1)對于晚期癌癥患者,經過驗證且足夠靈敏的ctDNA檢測可用于基因分型并指導靶向治療。

2)當臨床需要快速檢測結果以做出緊急治療決策但組織樣本不可用時,應考慮使用ctDNA檢測進行初始基因分型。

3)由于ctDNA檢測的假陰性結果(對基因融合和拷貝數變異檢測靈敏度較低),應考慮在ctDNA陰性結果時進行返回式腫瘤檢測(Reflex tumor testing,盡可能在組織中復檢)。

4)在早期癌癥患者中,ctDNA-MRD檢測對許多癌癥復發具有很高臨床有效性;但由于缺乏臨床實用性證據(目前沒有證據表明ctDNA-MRD檢測可用于指導臨床治療),不推薦常規臨床實踐中使用ctDNA檢測MRD。

5)ctDNA檢測的其他潛在應用正在研究開發中,不推薦用于常規臨床實踐,包括通過ctDNA水平的早期動態變化來識別對治療無反應的患者及癌癥篩查等。

ctDNA檢測技術方面建議

● ctDNA檢測的采血時間應根據臨床情況謹慎選擇,因為不同的因素會影響ctDNA的釋放(例如,正在接受的治療、并發的炎癥過程及手術)。術后檢測ctDNA-MRD,理想情況下應該在術后至少1周進行,對于愈合時間較長的大手術,可能需要2周或更長時間。晚期癌癥基因分型,在積極治療有效或無進展腫瘤中應避免采血,以盡量減少假陰性結果。

● 在血液樣本采集管選擇時,應根據ctDNA處理的時間和所使用的檢測方法進行選擇(例如,選擇EDTA采血管還是cfDNA采血管)。

● 如果血漿樣本暫不進行ctDNA提取,應長期儲存在 -80℃,溫度變化最小,并盡可能減少連續的凍融。

● 假陰性(實際存在于腫瘤中但未檢測出的變異)是ctDNA檢測的一個重要問題,可能是血漿ctDNA水平低、檢測靈敏度不足或“非脫落”腫瘤(non-shedding tumor,即腫瘤本身不釋放ctDNA)。

● CHIP(克隆性造血)突變是ctDNA檢測中假陽性的常見原因,因此,建議對血漿ctDNA和白細胞DNA進行同步檢測分析,進而排除CHIP突變。

● ctDNA可能會檢測到癌癥易感基因的致病性胚系變異(例如,BRCA1,BRCA2,PALB2),并且此類變異的檢測需要使用經過驗證的檢測方法進行返回式檢測,以確認體系變異和胚系變異。

● 未來,臨床基因分型檢測應適用于評估腫瘤純度,以便對未檢測到的結果進行可靠性預測,并可靠的進行真陰性預測。這可以通過生物信息分析來實現,例如檢測一個替代腫瘤,而不是CHIP,衍生突變具有足夠高的等位基因比例,或正交純度分析。

特殊腫瘤部位建議:

● 血漿ctDNA檢測的靈敏度在中樞神經系統轉移性疾病和原發性腦腫瘤中較低,ctDNA檢測不適合對此類患者進行基因分型,但如果這是基因分型的唯一樣本來源,可以嘗試。

晚期癌癥基因分型建議:

● 對于晚期癌癥患者,經過驗證且足夠靈敏的ctDNA檢測可用于常規實踐中的基因分型并指導靶向治療。

● ctDNA檢測被推薦作為組織基因分型的替代選擇,特別是對于臨床需要快速檢測結果以做出緊急治療決策的侵襲性腫瘤類型,如NSCLC等。這同樣適用于組織活檢不可用或不合適的情況。

● 當癌癥進展時,無論是首次治療還是后線治療,都應通過ctDNA檢測進行基因分型。當腫瘤對治療有反應時采集樣本進行ctDNA檢測,此時的靈敏度會降低。

● 對于晚期癌癥的基因分型,臨床實踐中 RT-PCR、dPCR 和 NGS 檢測之間的選擇應根據可獲得性、報銷狀態和每種腫瘤類型的“1級可操作性基因變異”的數量來確定。

● 對于高外顯率的癌癥易感基因(如BRCA1、BRCA2、PALB2)的致病變異解讀應謹慎;應使用經過驗證的胚系檢測方法以確認體系變異和胚系變異。

● 考慮到ctDNA的適度臨床敏感性和陰性預測值,對于未檢測到可操作變異的ctDNA結果應提示進行返回式腫瘤組織檢測。對于專家用戶,如果可以確認樣本中存在足夠的ctDNA純度(整體ctDNA水平或檢測到的變異的等位基因頻率分析),可能不需要進行返回式腫瘤組織檢測。

● ctDNA檢測對基因融合和拷貝數變異的靈敏度較低,如果條件允許,應在組織中檢測這些變異。

● 所有腫瘤科醫生都應該有機會接觸MTB(分子腫瘤專家委員會),在早期接受教育以確保對結果的正確解釋,并對疑難病例進行討論以確保做出適當的決策。

晚期癌癥動態監測建議:

● 沒有足夠的證據表明需要在治療期間定期監測ctDNA。盡管早期ctDNA動力學與預后結果密切相關,并且可能在臨床進展前數月發現耐藥突變,但沒有足夠的證據表明根據這些發現采取行動措施可以改善預后。應需要進行隨機介入臨床試驗來評估ctDNA監測的效用。

早期癌癥MRD/MR建議:

● 多項臨床有效性研究表明,對早期癌癥的治愈性治療后采用經過驗證優化的ctDNA-MRD檢測方法,可以預測未來的復發風險。

● 在缺乏前瞻性臨床試驗證據的情況下,目前沒有證據表明ctDNA-MRD檢測可用于指導臨床治療或安全去強化治療。

綜合而言,液體活檢,尤其是ctDNA檢測,越來越多地用于臨床實踐,并且已有足夠的證據表明晚期癌癥基因分型的臨床效用以指導臨床治療,特別是在組織活檢不理想或時間至關重要的情況下。臨床應用中必須考慮ctDNA檢測基因融合和拷貝數變異靈敏度較低及CHIP突變引起“假陽性”結果的問題。此外,由于缺乏實用性證據,因此不建議將ctDNA檢測用于其他可能的目的,如癌癥篩查,MRD評估,MR監測和治療反應的早期評估。目前正在開發的ctDNA新技術,如基于甲基化模式的測序、基于片段化模式的測序或新型超靈敏突變檢測方法,有可能優化在這些新環境中的效用。正在進行的多項臨床試驗可能為在多種臨床場景下采用ctDNA檢測并進行決策提供證據基礎。

全國共有49家實驗室報名參加,其中45家提交有效結果,僅23家通過評價活動,通過率為51.1%。

由中國臨床腫瘤學會(CSCO)主辦的"2020年中國臨床腫瘤學年度進展研討會"近日于線上順利召開,會上專家學者們對2020CSCO消化道腫瘤指南更新做了總結,近幾年頗受關注的免疫治療在新版指南中地位突顯,地位相較于舊版指南有所提升。

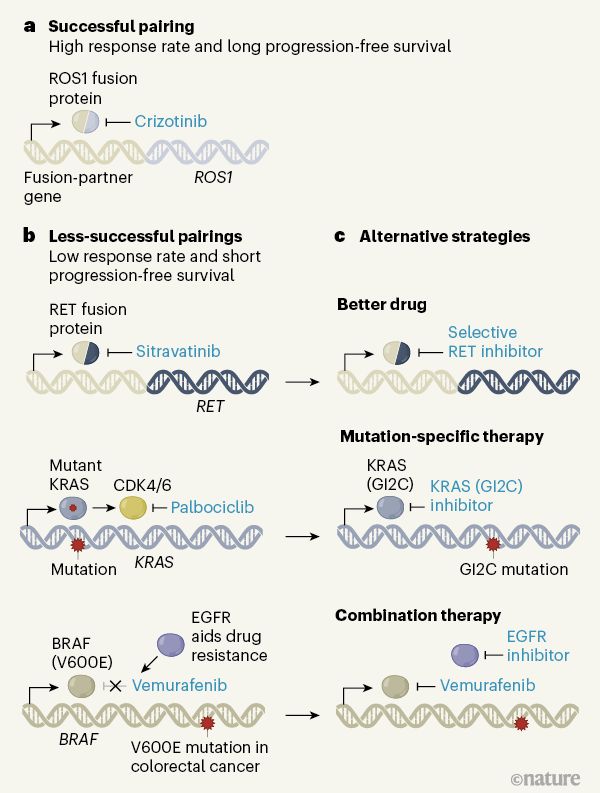

由伯明翰大學癌癥研究中心英國臨床試驗小組領導的一項開拓性的肺癌研究強調了下一波精準醫學研究,特別是治療基因組復雜癌癥需要考慮的重要因素。